Ninfas y sátiro, William-Adolphe

Bouguereau (1873).

Trato de ordenar y depurar los

correos de mi amigo el profesor, quizá de Historia, cuyo pseudónimo es

Heliodoro Peces Burgos, y cuya progresión vital no deja de preocuparme. Sin

embargo, desconozco hasta qué punto me hace constar tal devenir con el ánimo de

buscar ayuda o si, por el contrario, me está tomando el pelo. Espero que

conteste a mis mensajes. Mientras tanto, al percibir yo la intención literaria

de sus escritos y su petición explícita de que los edite y publique, me dedico

a compilar los textos. Hasta ahora, van: 1) La señorita Kundera; 2) Hazmemoria; 3) Delenda Carthago est y lo que viene a continuación sería la cuarta

entrega. Las dimensiones y el estilo varían sensiblemente, e incluso los

referentes reales. Me da la sensación de que, al hacer uso de esta nueva

tendencia llamada “ficción autobiográfica”, está siendo un completo cínico,

como suelen ser todos los autores de este género, como por ejemplo Manuel

Vilas. El hecho de que anuncie que su obra es literaria y que no todo tiene por

qué ser verdad provoca que haya que observarlo todo con recelo, y que cualquier

detalle sorprendente o atractivo es sospechoso de ser mentira. Porque así es,

esto de usar el nombre propio, igualar el narrador al autor, o viceversa,

sobrepasa el concepto de ficción para entrar en el de mentira. Uno que use su

nombre para narrar hechos falsos es un mentiroso, aunque toda su obra pueda ser

una eufonía por lo bien que esté contado. Que algo suene bien es un

encantamiento, no tiene por qué tener fundamento ninguno en la ontología de lo

que vivimos. Cualquier cosa que suene bien debe someterse a escrutinio de si es

verdad o mentira. Sin embargo, siempre ha estado permitido el juego contrario:

usar personajes ficticios para narrar hechos reales, ocurridos al autor o a

personas que éste o ésta conoce. Pío Baroja utilizó a Andrés Hurtado en El

árbol de la ciencia para narrar algunas de sus experiencias vitales. Eso es

juego justo, dentro de normas, no un fuera de juego o hacer directamente

trampas. No se debe tomar el pelo a los lectores, porque los lectores son el

sustento vital, indispensable, inexcusable y el pilar básico de la creación

literaria. Sin lectores no hay literatura. Entonces, ¿para qué engañarlos? ¿Qué

mente retorcida es la que se burla de aquellos que lo sustentan? Es como si un

autor de teatro dispusiese escenas en las que los actores se burlasen de los

espectadores. Algo así hizo Lorca en su obra El público. Muy original,

sí, y con muy buena crítica, pero para un lector o espectador puro, sencillo,

el lector que describía Dámaso Alonso en el prólogo de Poesía española, un

lector con el que yo me identifico -porque, aunque tengo alguna formación, soy

muy simple-, a mí esa obra de teatro de Lorca me parece una patraña.

De modo que me alegro de que mi

amigo oculte su nombre tras ese pseudónimo, de que no nos revele qué hechos son

verdad ni cuáles mentira para que tratemos de leer sus páginas con el mismo

deleite con el que se lee cualquier obra de ficción. Si hay personas que lo

conocen y, por tanto, desvelan ciertos parecidos con sus rasgos físicos o

psicológicos, o identificamos a algunos personajes con personas de su entorno,

hay que achacarlo a su falta de imaginación y que, como cualquier escritor,

como Galdós, se nutre de lo que conoce para plasmarlo en su obra. Al fin y al

cabo, “el arte que se hace con palabras” es mímesis de la realidad, que es lo

que sostenía Aristóteles y, pese a que han pasado veinticinco siglos,

prácticamente toda teoría literaria no deja de ser una paráfrasis de la Ars

poética del sabio de Siracusa.

***

1

Era una mañana cualquiera en el

parque de Pradocorto. No, cualquiera, no. Debía de ser un fin de semana. Estaba

nublado pero no llovía. El suelo estaba mojado de la lluvia de la noche, pero

no tanto como para impedir el cómodo transitar de paseantes, paseantes de

perros y deportistas. En un punto intermedio entre paseante y deportista, no

por su velocidad de trote, que no era mala, sino por su complexión desastrada y

sus facciones poco agraciadas, así como un chándal de los años noventa de

indumentaria, corría Heliodoro Peces. Pasó junto al lago, en cuya orilla yacía

una gaviota muerta. Parecía más grande de lo que la mayoría de los humanos

creemos que es una gaviota, al poderse contemplar tan de cerca. A lo mejor era

un ejemplar disidente de su naturaleza, como Juan Salvador Gaviota, que quiso

volar más alto o más rápido de lo que podía o debía, al igual que Ícaro.

Ese cadáver debía tener un

nombre. Los cadáveres también existen. Pérez-Reverte, en Territorio comanche,

contaba que sus compañeros periodistas y él le pusieron nombre a un cadáver que

nadie recogía y que veían desde su punto de observación, que llamaron

Sexsymbol. Debía de ser, o haber sido, un hombre guapo. Así que Heliodoro, tras

dudar entre Ícaro y Juan Salvador, se decantó por el segundo, ya que al fin y

al cabo era una gaviota.

Como suele pasar, la vida en gran

medida solitaria conlleva el pensamiento ocioso y sin rumbo. Heliodoro meditaba

acerca de cada cosa que veía. Llegó a pensar que lo que veía era por algo, que

la aleatoriedad de los sucesos de la naturaleza y la sociedad humana, que es o

debería ser parte de la naturaleza, del caos del universo, tiene un sentido y

lo que se presenta a sus ojos, o a todos sus sentidos, es por algo. Había reflexionado

sobre las casualidades: los números o palabras que se repiten tenían que

significar algo. Luego vio que no, que eran simplemente “ondas en un estanque”,

que algo importante para él se repetía, como si fueran ecos de una gran voz.

Pero había un sentido en que aquello ocurriese. Entonces, si tenía sentido algo

que se repetía, lo que no se repetía y simplemente era un hecho fortuito,

también. Pisar una mierda era un mensaje. Golpearse la rodilla en un bolardo,

también. Sus ojos y todo su cuerpo percibían una realidad única: nadie ni nada

en el mundo podía ver y sentir lo que él, ni él podía ver exactamente las cosas

como las veía otra persona. Quizá muchos ni repararon en la gaviota muerta. Él

quizá tampoco reparó en otras cosas que su cerebro no procesó, como el color

del agua ese día, la forma de las nubes, la raza del perro que paseaba la choni

al otro lado del lago.

La gaviota caída, como Ícaro o

como un ángel caído, le recordó la finitud. Memento mori, el mantra de los

estoicos. Pero, además, era un ave, una formidable ave que podía volar

grandísimas distancias, una viajera, una pescadora y una superviviente, sobre todo

esto último al morar en un entorno urbano, donde sobreviviría picoteando

basura, más que peces en el mar, que quedaba muy lejos. No había obtenido ayuda

del grupo. Las gaviotas van en bandadas: es otro rasgo que las caracteriza. La

muerte, cuando se pertenece a un grupo, no es relevante, ya que lo que importa

es la supervivencia del grupo. Helidoro vio más gaviotas volando, algunas

bastante alto. Lo que tienen los animales es un formidable sentido práctico: de

nada sirve ocuparse de los muertos, ni lamentarse por el dolor, ni por la

suerte, ni por nada. Recordó el perro con tres patas, corriendo como podía

detrás de otro perro, jadeando con la lengua fuera.

Sacó sus conclusiones mientras

seguía corriendo, alejándose de Juan Salvador. Tenía presente el comienzo de

ese libro de autoayuda ochentero: no se puede ir contra la propia naturaleza,

no se puede volar sin comer. Pensó en sus limitaciones: no podía ser deportista

por su cuerpo pequeño y defectuoso, no podía ser escritor ni poeta por su falta

de concentración y de constancia. Pero no todo eran extremos, ningún ser se

anulaba completamente. Una gaviota podía intentar volar un poco más rápido, un

poco. Ese “un poco” era una de las claves, clave como la dovela central de

un arco de la vida de Heliodoro, ya fuera acertada o equivocada. En ese “un

poco” se había basado todo lo que hacía: sabía un poco de inglés, un poco de

francés, un poco de matemáticas, un poco de literatura… Aristóteles sostenía

“nada en exceso”, y que eso era la dorada medianía, la aurea

mediocritas, como si fuera algo confortable. Pero esa palabra había

evolucionado, por algún motivo, a una connotación negativa: mediocridad. Con la

mediocridad no se llegaba a ninguna parte.

Heliodoro desechó todo este

discurrir de pensamientos, este otro “pensar ocioso”, uno más de muchos, que

decía Unamuno en San Manuel Bueno, mártir, como quien arranca una página

empezada de un cuaderno.

***

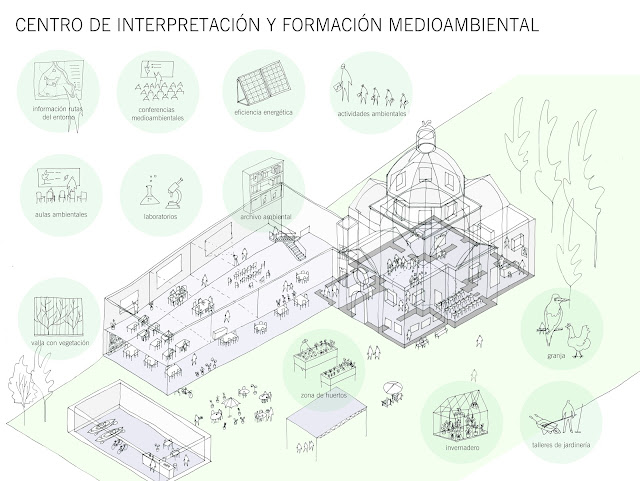

2

Corría Heliodoro Peces por el

parque de Pradocorto, ese mismo día u otro, no lo sabemos. Pasó junto a la

gaviota muerta sin detenerse y alcanzó la puerta de la iglesia restaurada que

habían habilitado como centro cultural y de interpretación. Le encantaba ese

edificio -no tanto su restauración ni el uso que le estaban dando-, cuya herencia

de las iglesias de planta centralizada de la Segunda Edad de Oro bizantina -era

una Nea- le agradaba la vista por su perfecta disposición, simetría,

equilibrio y los demás rasgos de una buena arquitectura que defendería

Vitruvio. Más adelante supo que era el edificio más antiguo del barrio de Orcasotas, en el que se hallaba, construida por encargo de la familia cuyo apellido dio nombre al barrio, por un arquitecto anónimo entre 1920 y 1930.

Entró, sudoroso tras la carrera,

para preguntar qué actividades había programadas. Le dijeron que había un

concierto de un cuarteto de cuerda de temas navideños que empezaba en veinte

minutos, de modo que subió casa, se duchó con rapidez, se vistió bien y bajó de

nuevo, provisto del libro Ordesa de Manuel Vilas por si la música no le

entretenía lo suficiente.

Se preguntarán los lectores, con

perdón por el inciso, cuál es la motivación del desconocido narrador de este

texto para retrasar tanto la acción y distraerse con tantas minucias. Pues

bien, no lo sabe ni él, pero cada escena tiene siempre algún detalle que guarda

relación con algún hecho pasado o futuro. Tratamos de desentrañar la compleja

maraña de percepciones y pensamientos a través de este personaje, que a su vez

será revelador de otros personajes con otras actitudes y visiones del mundo,

para lo que todo detalle será escaso.

La banda musical estaba formada

por tres mujeres y dos muchachos. De las mujeres, dos eran adultas, de unos

treinta y cinco años, mientras que la otra tenía dieciocho o veinte. La que era

la presentadora y profesora de música de los demás no le llamó mucho la

atención a Heliodoro. Cometía muchos errores, tanto en sus discursos como en la

interpretación musical y no destacaba por su físico. Aun así, admiraba a toda

aquella persona con cierto talento para la música. Más le gustó la primer

violín, que para su decepción no incluía su cuenta personal en la cuenta de

Instagram del grupo. Quizá estaba sustituyendo a la titular. Tenía unos rasgos verdaderamente

atractivos y el talle y las piernas esculturales. En la segunda canción entró

en escena la joven que tocaba el contrabajo. Llevaba un vestido rojo muy

elegante que dejaba ver completamente sus delgados y gráciles brazos blancos,

su busto y su espalda. Era morena y con gafas, con un leve gesto hosco, lo

típico de la juventud con su actitud revolucionaria, contra todo lo hecho en la

sociedad, contra la historia, contra la naturaleza humana y contra los hombres,

causantes de todo mal. Luego lo confirmó al ver su cuenta de Instagram. Pero

tenía gracia y belleza verla así, con su bonito vestido, sus grandes gafas de

empollona, su pálida piel de adolescente y su enorme instrumento. Le hacía

pensar que había algo de erótico y casi grosero en ver a una muchacha tan

tierna, delgada y delicada (se dio cuenta de que estas dos palabras provienen

de la misma) manejando con destreza un objeto tan grande. Qué bello contraste.

Como la Bella y la Bestia. Como las modelos que se van con hombres musculosos.

Había algo natural y armonioso en ese contraste. Sin que hubiera que restarle

valía, una mujer de grandes dimensiones no quedaría igual de bien tocando el

contrabajo.

El grupo se llamaba Las cuerdas

de Neso, en inglés. Neso era un centauro, uno sabio, como Quirón, pero fiel a

su naturaleza de medio hombre medio animal, con lo que actuaría llevado por la

lujuria y así acabaría su vida: al intentar raptar a Deyanira, Heracles

(Hércules) le disparó una flecha envenenada. Pero astutamente, en su agonía, le

dijo a la joven que su sangre garantizaría la fidelidad de Heracles, así que

ella le dio a su marido una camisa tratada con sangre del centauro. La trampa

surtió efecto: el mayor de los héroes del mundo, el hijo predilecto de Zeus,

murió quemado lentamente por la venenosa sangre del impúdico centauro.

Cuando Heliodoro llegó a casa,

consultó su ejemplar de Prosas profanas, de Rubén Darío, para buscar qué

decía Neso en el célebre Coloquio de los centauros:

NESO

¡El Enigma es el rostro fatal de Deyanira!

Mi espalda aun guarda el dulce

perfume de la bella;

aún mis pupilas llaman su

claridad de estrella.

¡Oh aroma de su sexo! ¡O rosas y

alabastros!

¡Oh envidia de las flores y celos

de los astros!

Con el gusto de releer al maestro

del Modernismo y la música de Strauss, el Danubio azul, sin írsele de la

cabeza, Heliodoro Peces pudo olvidar temporalmente su frustración con las

mujeres y pasó ese día en paz.

***

3

La vida de Heliodoro iba estando

cada vez más vacía. El trabajo era llevadero, pero ese año escolar no estaba

conectando con ningún alumno (ni alumna). Tampoco le llegaba ese rayo de

motivación o de entusiasmo, como el que le habitaba al poeta Miguel Hernández,

para retomar alguna afición que le hiciese vivir el momento y, por añadidura,

esa satisfacción o consuelo de volver la vista atrás y contemplar algo hecho

que marcase algún hito vivencial. No hacía nada digno de ser recordado desde

hacía mucho. Todo eran tropiezos, experiencias flojas y adquisiciones tibias.

Por otro lado, mantenía incólume su confortable posición de soltero con un

trabajo fijo, un pisucho en Madrid y un coche pequeño pero bien cuidado que no

le daba averías. Le volvió a dar pereza, sin embargo, coger el coche para

escaparse los fines de semana. Hacía frío, amanecía tarde y anochecía pronto:

era invierno. Además, el combustible seguía subiendo: ¿merecía la pena mover el

coche y gastar combustible para él solo?

Ocurrió otro hecho que Heliodoro

no se esperaba de aquella manera. Su vieja bicicleta de carretera, a la que

llamó Galgo, había sido una donación de un amigo suyo, un compañero de su

trabajo anterior. La había conservado y cuidado durante muchos años, como

demuestran los demás escritos del Diario de Heliodoro. Sin embargo, iba

necesitando una nueva montura para poder transitar por lugares no asfaltados,

pues era tentador poder andar por pistas de tierra o grava, de modo que se

interesó por esas nuevas bicicletas llamadas “gravel”, bastante eficaces

también en asfalto. Le comunicó a aquel amigo, de segundo apellido Valles, que

pensaba llevarse a Galgo a una casa cerca de la costa que tenía su familia,

para uso ocasional, pues necesitaba espacio en su trastero para la nueva,

dejando caer, por gentileza, que si la necesitaba él, Valles, que fue su primer

poseedor, no era un impedimento devolvérsela. Fue grande la sorpresa de

Heliodoro cuando Valles afirmó rotundamente que quería recuperarla, cosa

insólita, pues era una bici pequeña para Valles e idónea para Heliodoro, pero

el caso es que la vieja bicicleta Peugeot de los años ochenta, que tantas

vivencias de nuestro personaje había protagonizado, cambió de manos. Heliodoro

contuvo las lágrimas cuando la preparó sacándola del trastero, incluyendo, no

sabía por qué, luces y otros accesorios que solía ponerle, como si fueran de

necesidad para Galgo, no para Valles.

Tuvo la sospecha de que no

volvería a ver aquella bici y quizá tampoco a su dueño. Extraño: fueron amigos

en el pasado, pero de esa amistad ya distante y fría había quedado únicamente

la confianza de atreverse a reclamar objetos, como en las relaciones en

política o en la empresa.

Cuando la levantó por última vez, al sentirla tan liviana,

recordó el poema de León Felipe que decía “Así es mi vida, / piedra, / como tú.

Como tú, / piedra pequeña;” porque parecía cuadrar sustituyendo “piedra” y

todos sus sinónimos por “bici”:

[…] como tú,

piedra ligera;

como tú,

canto que ruedas

por las calzadas

y por las veredas;

como tú,

guijarro humilde de las

carreteras;

como tú,

que en días de tormenta

te hundes

en el cieno de la tierra […]

***

4

Cuánto le aburría la historia y

cuánto le gustaba la literatura. Lástima que saber de literatura no sirva para

nada, si no es para una satisfacción íntima, personal, imposible de compartir,

inútil en el mundo de la razón práctica y operativa, de la materia, que es todo

lo que importa, a fin de cuentas, como sostenía el que tenía por maestro, Jesús

G. Maestro, valga la redundancia, el atrevido profesor de literatura que

divulgaba sus tesis por YouTube.

Pero se quedó en suspenso con ese

matiz de “imposible de compartir”. Apareció un fantasma en su cabeza. Sí que se

podía compartir con alguien, una sola persona en el universo, o “la mejor

muñeca del universo”, como llegó a nombrarla a raíz de un relato que leyó en un

blog. Le cruzó como un rayo el recuerdo de Teresa. ¡Teresa López de Haro, otra

vez! ¡Pero si la había borrado de todas partes! ¡Delenda Carthago est! Había

borrado las conversaciones con ella, había borrado muchos correos y archivado

otros (no se atrevió a borrarlos todos), había borrado su teléfono de su

agenda, después de bloquearlo. ¿Cómo estaría ella, cómo estaría su gata Ursa?

No, no podía darle señales de amistad de ninguna manera, pues todo intento de

relación afectiva había resultado catastrófica. Heliodoro era en el fondo un

sátiro, un iluso mujeriego, un eterno enamoradizo de quien se le cruzase. Como

decía Bécquer en El rayo de luna:

¡Amar! Había

nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un

instante: a ésta porque era rubia, a aquélla porque tenía los labios rojos, a

la otra porque se cimbreaba al andar como un junco.

Efectivamente, Teresa lo echaba

de menos y le escribía a menudo, pero sus correos iban a la papelera por un

filtro que había puesto Helidoro en sus mensajes entrantes. Teresa, al no

recibir señales de él, fue perdiendo la esperanza y retomando viejos hábitos,

como ver largamente series de televisión y cierta cantidad de bebida en

solitario los fines de semana.

Heliodoro vio un día un examen

que había hecho el profesor de lengua, cuyo texto era el relato de Antonio Gala

“Una historia común”, que relataba crudamente cómo un perro era abandonado y

atropellado. El cuento empezaba diciendo “Yo no creo haber hecho nada malo esta

mañana…”, prolepsis de la situación final del pobre animal herido y desamparado

en la carretera. Heliodoro lo leyó muchas veces, calándole hondo cada una de

sus palabras, no sabía por qué. Pensó que Teresa podría estar como ese perro.

Pensó que él también podría ser ese perro, abandonado por una entidad superior

que dictaba nuestros designios por mero capricho.

Todavía quedaba en su casa una

impresora con escáner que le había prestado Teresa, aunque quiso devolvérsela

Heliodoro alguna vez y ella no la quiso. Le pesaba ver ese aparato, que seguía

sin ser realmente suyo y que tal vez ella necesitaría. Pero tendría que ponerse

en contacto con ella, cosa que le causaba pereza y desazón.

Hasta pensar en qué hacer con

ella le daba pereza y desazón. Dejó el tema. Por lo menos, hasta después de

unos días, cuando volviese a acometer su paz interior.

***

5

Heliodoro se dio cuenta de que

aquella mujer que tanto le nubló los sentidos, que fue Luz, la formidable rubia

que conoció el año anterior, de cuerpo escultural y musculoso, de ojos azul

turquesa, no le había escrito ni un solo mensaje desde hacía meses. Es más, al

revisar rápidamente conversaciones antiguas con ella, pasando el dedo

ampliamente por la pantalla del móvil, fue constatando que era él siempre el

que iniciaba cada conversación. Eso sí, ella la sostenía largamente, en gran

medida llevándola a su terreno, utilizando a Heliodoro para desahogarse o

pedirle su visión del asunto respecto a sus crisis con sus novios o amigos o lo

que fuesen. Incluso a veces hablaba de cosas del trabajo, probablemente para

matar el aburrimiento, cosa que a Heliodoro le costaba sobrellevar, dado que,

paradójicamente, valoraba enormemente su tiempo.

Heliodoro se sabía ya mayor, con

sus cuarenta años, y por eso no quería perder el tiempo. Pero lo despilfarraba

soberanamente, sobre todo por su adicción al teléfono móvil, ya fuera cualquier

red social de las famosas (estaba en todas, aunque no publicaba casi nada) y

las aplicaciones de citas, donde tampoco hablaba con casi nadie, pero en las

que caía decenas de veces al día para mirar nuevos perfiles de mujeres. Del

mismo modo, miraba las conversaciones empezadas en WhatsApp para ver cómo

podría continuarlas y las fotos que se habían puesto algunas de sus conocidas.

Luz se había puesto una foto antigua, curiosamente.

Le escribió y a los pocos minutos

se arrepintió, por el ridículo de ser él quien escribía, y borró el mensaje. Se

preguntó si a ella le llegaría la notificación de mensaje borrado, deseando que

no llegase, pero el hecho fue que sí, porque ella escribió:

-¡Hola! ¡Qué alegría saber de ti,

aunque hayas borrado el mensaje!

Así que habló con ella. Como era

de esperar, tenía novio otra vez (ella odiaba y repudiaba la palabra “novio”,

pero un joven con el que se acuesta, con el que viaja y comparte todo tipo de

ocio, y que inhibe la posibilidad de acostarse con otro, no puede ser otra cosa

que “novio”). Como era también de esperar, el novio era profesor de educación

física, joven, seguramente muy guapo y con suficientemente pudiente en lo

económico. Cualquiera que se sepa poner en la posición de una mujer joven y

atractiva, y sana y deportista, como era Luz, haría lo mismo, pero Heliodoro

todavía sentía una especie de melancolía o sensación de fracaso al no haber

conseguido nada con ella, absolutamente nada, salvo ser, una vez más, un bufón

que la estuvo entreteniendo mientras ella se aburría, con el agravante de la

inmensa diferencia del valor del tiempo entre ella y él: a los cuarenta, el

tiempo perdido, el que se ha ido y no vuelve, el de la juventud, está perdido

para siempre, y el que queda en adelante, de la decrepitud física, no sirve

para nada; mientras que el tiempo de ella, de una persona de veintiséis o

veintisiete años, es prácticamente infinito y quien lo posee se puede permitir

perderlo y hasta parece que no se ha estado perdiendo, porque en la juventud,

se haga lo que se haga, todo tiene valor.

Las dos palabras que se le

figuraron después de hablar con Luz fueron frialdad y desengaño. Él no

significaba nada para ella. Había que encajarlo y no protestar.

Heliodoro pensó que podría borrar

muchos contactos de la agenda de su móvil sin que pasara absolutamente nada.

Eso lo descubrió una tarde en la que vio a su viejo profesor jubilado, Juan

Victorio, quien a sus casi ochenta años le pedía que le ayudase con el teléfono

móvil, que le costaba manejar.

-¿Tú me sabes borrar esto que

sale aquí? -decía el anciano catedrático.

-Sí, pero es el registro de

llamadas. ¿No quieres saber quién te ha llamado?

-¡Para qué quiero yo eso!

-exclamó él.

“Efectivamente”, pensó Heliodoro,

“¿para qué queremos datos inútiles?”. Su viejo amigo le pedía borrar

prácticamente todo lo que se guardaba en el móvil: registro de llamadas,

conversaciones de WhatsApp, fotos hechas por él o recibidas de otros, etc. Se

quedó con algunas fotos, solamente, y siempre con personas que él valoraba,

familia o amigos.

De modo que Heliodoro también

borró teléfonos. Apuntó lo siguiente en su Diario:

Borro

teléfonos de mi agenda de contactos, uno tras otro. Muchos no sé ni quiénes

eran. Con otros me ocurre que me viene el recuerdo al ver sus nombres, pero sé

que nunca más hablaré con ellos (ni falta que hace) y por lo tanto puedo

borrarlos. Pero entonces ya nunca más los recordaré, al no verlos en la agenda.

Son recuerdos inútiles, pero recuerdos, al fin y al cabo. ¿Qué es mejor, tener

recuerdos inútiles o no tener ninguno? Difícil cuestión. Tan vacía resulta una

vida de hechos insignificantes o detestables como una de vacío y olvido. Creo

que reúno ya rasgos de ambas.

Volvió a recordar que había

borrado el teléfono de Teresa. La única persona dispuesta a acompañarle toda la

vida y con quien compartir todo lo que le gustaba. Pero también la persona que

le privaría de libertad, aunque fuera libertad para equivocarse y destruirse a

sí mismo. Es célebre la cita en el Quijote:

-La libertad,

Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;

con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar

encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe

aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede

venir a los hombres.

Pero seguiría dudando hasta el

final de sus días, sin llegar a saber nada, sabiendo cada vez menos a medida

que envejecía. Dudaba como acto de libertad, de no querer someterse a nada,

porque la experiencia no le había parecido lo bastante fiable. Cada vez que

aprendía algo, tenía que desaprenderlo. Los jóvenes sabían más que él, porque

el conocimiento se asentaba sobre seguro, sobre una base firme recién puesta,

no sobre capas y capas de barro, mortero, ripios y todo un poso de escombros

que quiso Heliodoro tener como base, tan alta y caótica que se quiebra con

mirarla.

Teresa quería acostarse con él y

él no la hablaba. Luz se acostaba con otro y él quería hablarla. Era un

sinsentido. Una inteligencia artificial bien programada elegiría la opción más

rentable, como cuando un ordenador juega al ajedrez. Sabe lo que hace. Pero

Heliodoro, y todos los que somos como él, no.

La clave estaba, según él, en

querer tener esperanza de encontrar una mujer a la que amar, o una vida erótica

satisfactoria, cuando ya no tenía juventud. La juventud era el empuje que

permitía que la vida sirviese para algo, el ka o fuerza vital de los

egipcios, el Sturm und Drang de los escritores románticos alemanes. Nada

de todo eso le quedaba. Escribió nuevamente en su Diario:

La juventud es

esperanza, por eso ambas se simbolizan con el color verde. Se recuerda con

felicidad la juventud porque era esperanza. Había una vida por delante. Había

posibilidad de todo, el potencial era infinito.

Cuando nuestro

cuerpo ya falla, cuando empieza a no haber posibilidad de nada, cuando empieza

a notarse que todo lo que se podía hacer ya se ha hecho, o no se ha hecho pero

ya no puede hacerse, entonces la esperanza se nubla. Se seca. La juventud se

vuelve amarilla, es decir, amarga. Lo que se recuerda ya no está vivo. Los

recuerdos empiezan a olvidarse.

Mi bisabuela

decía de joven que no quería vivir más de cuarenta años. En otras épocas, la

gente era ya anciana con esa edad. Sospecho que aquella gente del pasado no nos

envidiaría tanto. Aquiles eligió morir joven, pero protagonizando la mayor

gesta de todos los tiempos. El lento declive de cuando ya se sabe que no hay

nada más que hacer es una lenta tortura de indignación y de tristeza. Pero nos

agarramos a la vida como parásitos moribundos, esperando a que se agote todo.

Los hay que se

tiñen de verde artificial, de autoengaño, o más bien para tratar de engañar a

otros fingiendo que su decrepitud no es tal, para vanagloriarse frente a otros

que cargan con su tristeza de manera auténtica. No seré uno de ellos. Prefiero

consolar y consolarme con los que saben que envejecen.

Luz no era ninguna luz, ni

respaldo ni consuelo para la vejez que mermaba el ánimo de Heliodoro. Tampoco

aportaba conocimiento alguno. Algo de compañía en caso de extrema necesidad,

pero nada más, nada placentero ya. Ella no respondía a sus cumplidos y

aprovechaba para hablarle de un tema de su propio interés, a menudo de su

relación amorosa, al tener un interlocutor gratuito. Heliodoro era consciente

de este hecho y lo consentía por educación. Podía sostener conversaciones que no

le interesasen, con gente que no le interesase, por gentileza o amabilidad, o

porque algún día podía ser él quien no interesase a alguien y quisiese que le

escuchasen. ¿Quién era el desfavorecido, entonces? Pensaba, una vez más, en ese

Cristo con los brazos abiertos, enorme, como anuncio de un colegio privado, que

decía “Yo os aliviaré”. Si nuestro Heliodoro sacrificaba su tiempo (el tiempo

lo es todo) en aliviar a otros, ¿quién lo aliviaría a él? Nada más que quedaba

la vida ultraterrena, que no existía. Pero, como estoico que pretendía ser,

como Marco Aurelio, las buenas obras que se hacían en vida había que hacerlas

porque sí, por civismo y por llegar en paz a la muerte, como decía Jorge Manrique

de su padre en sus famosas Coplas: “dio su alma a quien se la dio”.

¿Quién, quién podría dotarle de

juventud? Ya que no podía recuperarla, ¿cómo podría avivársela en el

sentimiento, al menos? Con Teresa había disfrutado momentos de compañía que a

veces le recordaban a bonitas relaciones anteriores: sexo, lecturas, viajes,

paisajes, senderismo, buena comida, alcohol… Pero no fue sostenible por el

motivo ya expuesto de la suspicacia de ella y la infidelidad, a veces sólo

potencial, de él, y las repercusiones que tuvieron las crisis en el entorno de

él, sobre todo. Nadie de su círculo social la aceptaba, tras los efectos de las

tremendas discusiones, de las persecuciones de ella y de la inestabilidad de él.

-Serías el Sísifo de la familia

-le decía Augusto Herrero, al sugerirle la opción de volver con ella.

-¿Pero no recuerdas ya cuántas

veces has hablado mal de ella, las veces que hablábamos de lo mal que lo

pasabas? ¿Lo has olvidado ya? -decía Yago Feliz, alarmado.

El coste social de volver con

ella era altísimo, sin garantía ninguna, además, de no volver a tener otra

discusión escandalosa en poco tiempo.

Así que Heliodoro siguió

trabajando en explorar el resto de mujeres de su entorno, estudiándolas y

clasificándolas. Tiró de arquetipos. A Luz la asoció con Diana, la griega Artemisa,

por ser tan buena gimnasta como una cazadora. Pero tenía que ser mucho más

virginal para parecerse a esa diosa. Es cierto que no sugería ningún erotismo

calenturiento. Además, a menudo padecía cistitis. Pero siempre tenía novio y

los jóvenes son bastante activos, así que no era nada célibe.

Pensó que podía clasificarse como

una ninfa. La imagen más asentada de las ninfas es la de la recreación

romántica del siglo XIX, de bellas mujeres semidesnudas que habitan en entornos

de naturaleza agreste, generalmente bosques, siempre con alguna fuente, río o

laguna escondida en donde se bañan. Las ninfas, si las interpretamos como

símbolos a través de la metonimia -cercanía- de los símbolos que las rodean,

tendríamos: 1) juventud (verde de los bosques y la espesura) y, por tanto,

esperanza, vida; 2) satisfacción amorosa (aguas dulces) y quizá 3) lo que

escapa a la civilización, lo dictado por las eternas leyes de la naturaleza, al

estar las ninfas siempre fuera del ámbito de la ciudad y sus normas. La aproximación

a las ninfas seguramente tuviera que ser a través del instinto o la intuición.

Claro, la visión libidinosa por

parte de la mayoritaria tradición masculina ha construido el término “ninfomanía”

para referirse a la promiscuidad femenina. Viene principalmente del mito de

Orfeo, cuando éste fue acosado por aquéllas. Pero en la Antigüedad clásica las

ninfas eran principalmente cuidadoras de niños, no tanto por su profesionalidad

en ello, sino por su disponibilidad, al no soler tener ellas sus propios hijos.

No hay muchas ninfas madres. Solían ser, como divinidades menores, acompañantes

del séquito de algún dios o diosa mayor, como la mencionada Artemisa, Dionisos,

Pan, Hermes o Apolo. Sin embargo, aunque haya ninfas dionisíacas, no suelen ser

bebedoras de alcohol. Se dedican más a cantar, bailar y colaborar en los

rituales de los dioses a los que acompañan.

Etimológicamente, el término

griego “νύμφη” significa ‘novia’, o lo que es lo mismo, mujer núbil, en edad de

casarse. Pero también se referían con esa palabra a ‘capullo de rosa’. Es algo

que no se ha desarrollado pero va a crecer. Otra vez la juventud, la promesa,

la esperanza.

Pero ¿quiénes gozaban de (o con)

estas fabulosas mujeres? ¿Los rústicos sátiros? No, los sátiros eran principalmente

agresores, deseosos de ellas, pero que rara vez llegaban a algo con alguna. Más

bien pasaban la vida realizando largas caminatas, tocando la flauta y

tumbándose a la sombra de grandes árboles, a la espera de salirle al paso

alguna mujer. No tiene sentido alguno el famoso cuadro de Bouguereau, de ninfas

acosando a un sátiro. Las ninfas deseaban a artistas como Orfeo o se casaban

con algún rey o héroe. Lo que es curioso, y debería atraer enormemente a las

mujeres actuales, es que no consta que las ninfas obedezcan órdenes de nadie

para casarse con nadie: elegían a sus amantes, por voluntad propia o por

capricho.

Estos amantes podían ser humanos

que se extraviaran por el bosque. Al final, al ser la raza humana la más

abundante de todas, lo natural es que las ninfas se acostasen con humanos y los

sátiros con humanas.

Luz descendía de una ninfa: le

gustaban los niños y los adolescentes sin querer tenerlos ella, rebosaba juventud

y belleza, le encantaba el agua (sobre todo del mar, quizá era una nereida) y

no bebía alcohol.

A Heliodoro le causaban

desconfianza las personas, sobre todo mujeres, que no bebían alcohol.

***

6

A finales de año, nuestro hombre

-o del arquetipo mitológico que sea, aún por descubrir- adquirió su nueva

montura, que sustituyó a Galgo. Primero fue una bicicleta de montaña, preciosa,

ligera, pero, al probarla, aunque era un placer superar obstáculos con ella, la

notó lenta, como si no sacase todo el provecho a sus delgadas pero fuertes

piernas, quizá de cabra… Así que la devolvió y compró, finalmente, una “gravel”,

que era lo que quería al principio. Seguía sin correr tanto como Galgo ni como

una de carretera, pero sus anchas ruedas le permitían meterse por caminos de

tierra. Resopló de júbilo al bajar a más de 40 km/h por las pistas de grava

de la Casa de Campo. Más adelante, cuando cogiera soltura, llegaría a los 52 km/h. Se acordó de Juan Salvador Gaviota en la primera parte del libro.

La llamó Neso. Él y ella, él a su

grupa, serían un centauro, para recordar la fortaleza física de la que todavía

disponía, y de los primeros instintos que todavía le gobernaban.

Con la breve inhalación de

vivacidad que le dio la nueva bicicleta, esperaba cada fin de semana para

montar en ella y recuperar así algo de ánimo para afrontar el trabajo y la

soledad. Empezó a quedar para montar en bici con un nuevo amigo, que no era

nuevo (esta corrección se llama epanortosis), sino otro profesor del instituto

del año anterior, residente en Getafe: Juan Estacas. Ellos dos hacían un

contraste infinito, el uno junto al otro: Juan era alto, Heliodoro bajo; uno

tenía espléndido pelo rubio, volviéndose cano, mientras que el otro tenía poco

pelo y negro; uno era de fuerte carácter y convicciones, el otro era

melancólico y dubitativo. Lo que más los unía era la soltería -celibato- de ese

tipo que hace a los hombres encontrarse los unos a los otros, comprenderse y

apoyarse, como peregrinos que se encuentran en un áspero camino. El caso de

Juan era, dada su complexión y su brillante inteligencia científica, pues era

de ciencias, la aspiración a una mujer de extrema belleza, dado que, a

diferencia de Heliodoro, no se conformaba con mujeres de lo común. Obviamente,

a Juan Estacas se le iban yendo los años, saliéndole cada vez más canas y

ocasionalmente dermatitis en torno a los ojos, mientras esperaba que se

realizase su deseo cada vez más lejano.

Tenía frases muy ingeniosas:

-Llevo tanto tiempo sin acostarme

con una mujer que mi no-virginidad ha prescrito.

Ambos podían hablar libremente de

experiencias amorosas, sin llegar a desvelar intimidades que no han de contarse

en ningún contexto, pero compartiendo tanto buenas como malas experiencias, por

el placer de contarlas y escucharlas y por transmitir el conocimiento

adquirido. La fraternidad que se generaba entre estos dos hombres de la misma

condición, solteros, sin hijos, despreciados por mujeres que prefieren otro

tipo de hombres, se acrecentaba por la natural alianza generada ante la facción

del sexo opuesto, a su vez aliada, contra los hombres. Para este tipo de

personas en mayor o menor desamparo, encontrarse unos con otros y enfrentarse

dialécticamente contra otro grupo era un alivio, al no tener que hacerlo solos.

Las mujeres tenían o tienen mucha más ventaja, al tener el apoyo mayoritario y

haber adoptado un color, unos distintivos externos, la libertad de poder

expresar públicamente su ideología, cosa que no podían hacer los hombres debido

a la censura de las masas de la época.

A lo que no era muy allegado es a

hablar de política. Juan Estacas era un convencido seguidor de la derecha,

bastante radical, cuya excelente locuacidad le otorgaba argumentar con gran destreza,

aunque con un claro maniqueísmo. A Heliodoro llegaron a convencerle muchas

cosas: la infame política de la izquierda en gastos públicos, la corrupción,

los ministerios innecesarios, la financiación de la ideología, la moratoria

nuclear cuando las centrales nucleares estaban necesitadísimas en España y un

largo etcétera. Sin embargo, sin atreverse a contradecirle, encontró en él

alguna que otra falta de autocrítica y el partidismo inmediato por los suyos

ante algún caso que merecía imparcialidad.

En este contexto, Heliodoro

conoció a una nueva mujer, Petra Cardo. Vivía más o menos cerca, en el

galimatías de calles estrechas que es el corazón de Usela (el barrio contiguo a Orcasotas, que según algunos se llamaba Usera, ya era conocido con la ele por su abundancia de población china). El mismo día que

quedaron, tras un insulso paseo por el parque de Pradocorto, ella se mostró

confiada y natural en enseñarle su casa, al estar a no mucha distancia, como si

no fuese consciente de las tácitas implicaciones que conlleva subir a un hombre

a casa el día de una cita, aunque tal cosa fuera de agradecer. Heliodoro aprovechó un abrazo un poco tonto y

forzado que se dieron para besarla.

Petra era una mujer muy delgada y

de la misma estatura que Heliodoro, es decir, relativamente baja, pero su

esbeltez le hacía parecer más alta en las fotos. Tenía gafas, como siempre.

Casi todas las mujeres que habían pasado por la vida de Heliodoro tenían gafas.

Sus ojos eran pequeños y poco atractivos: otra constante en sus hallazgos,

siempre eran lo que llamaba “mujeres sin ojos”, como las Venus paleolíticas.

Quizá por eso la intervención mística de los anteojos, para añadir una amplificación

falsa a la hora de retratarlas en un imaginario catálogo, como los ídolos

oculados del Calcolítico.

Su pelo era lo más triste que uno

podía imaginar. No tenía color alguno. Le costó ver que era una especie de

castaño oscuro apagado, o lo que ella llamaba rubio ceniza, pero muy ceniciento

dado que además tenía muchas canas, pese a tener también cuarenta años. Era

corto, envolviendo su cabeza hasta el cuello y la nuca, nada más.

Su boca era pequeña y tendía a

fruncirse en muecas de desconfianza o desagrado, o sonreía de manera confiada,

pretendiendo una supuesta coquetería al hablar alargando las eses, como un

rasgo de finura.

Su cara era estrecha y alargada,

en sintonía con la delgada blandura del cuerpo -no hacía deporte, sino yoga- y,

aparte de las gafas, destacaba en ella un magnífico cartabón, un obelisco, un reloj

de sol, una reja de arado, es decir, una nariz como la del mismísimo Góngora.

Era tanta la peculiaridad, que Heliodoro vio en ella hasta cierto atractivo.

Sonrió internamente cuando vio en las fotos de su casa a familiares suyos todos

con la misma nariz, allí en el pueblo de Segovia de donde procedía la nariguda estirpe.

Por último, en esta descriptio

puellae tan paródica, quedaba un hecho que realmente motivó a nuestro

infame Heliodoro a afrontar lo que iba a ser una breve relación: la muchacha no

llevaba sujetador. Sus dos pequeños medios limones quedaban golosamente moldeados

bajo sus finas capas de ropa. Que no fueran grandes daba igual, el caso es que

eran bastante simétricos y tal costumbre en su atuendo la hacía más tentadora.

Ahora bien, vista la

prosopografía, queda la etopeya. Era funcionaria de administración, de un

ministerio que no servía de mucho en una sección que no servía de nada. Pero

además llevaba seis meses de baja por insomnio y por no sobrellevar una

supuesta presión laboral. Había estudiado Derecho, de lo que nada sabía ya y cuyos

conocimientos jamás había utilizado, pues su mayor logro había sido sacarse las

oposiciones de Administración y colocarse. Eso es para lo que sirven los

estudios universitarios en España, para colocarse. “Todo el mundo asciende hasta

su nivel de incompetencia”, decía el Principio de Peters. Petra, por lo visto,

sabía escribir, pero los mensajes escritos que le mandaba a Heliodoro casi le

hacían llorar: tildes mal, puntuación y mayúsculas mal, y la salvaje epidemia

que se estaba extendiendo entre mucha gente, que era no poner los signos de

apertura de interrogación y de exclamación. Pero esta mujer estaba viviendo de

nuestros impuestos, como muchas otras personas, beneficiándose del sistema que

permite tantos meses de baja por un motivo cuestionable y por un trabajo cuya

necesidad también era cuestionable.

Sus pañuelos enrollados en el

cuello y frecuentes prendas moradas revelaban su ideología, que quedaba

demostrada por su susceptibilidad hacia los hombres. Decía que leía libros de “feminidad”

para disimular decir feminismo. En efecto, los pocos libros que había en su

casa eran casi todos de eso. Decía que muchas mujeres se comportan como hombres

y que tenían que descubrir su parte femenina. Su jefa, por ejemplo, la causante

de su baja, que le mandaba demasiado (¿no es eso lo que hacen los jefes: mandar?)

no era femenina. De manera que iba saliendo el maniqueísmo: femenino = bueno;

masculino = malo. En su época dorada en un consulado de un país de Sudamérica,

donde trabajó cinco años y donde se incrementó su exacerbada defensa de los

indígenas y de la libre inmigración en España, sufrió supuestamente acosos

machistas de hombres malos que no la respetaban. Heliodoro pensaba,

naturalmente, que no sabría hacerse respetar, y que otras mujeres como su

actual jefa, que también son mujeres, seguramente no tendrían problemas en el

mando con ningún hombre y que lo último que harían sería buscar las causas de

su incompetencia en una ideología.

Pero aún había más. Para

descubrir su feminidad, aparte de machacarse el cerebro con libros de mujeres

para mujeres y de música de mujeres para mujeres, iba a una secta de mujeres

que realizaban rituales, charlas y talleres de adoctrinamiento para sentirse “más

mujeres”. Adoraban la luna -la secta se llamaba algo así como el Círculo de la

Luna-, creían fervientemente en la astrología, en las propiedades de las

piedras mágicas y, sobre todo, en el útero.

-Mira, tócame, ¿sientes mi útero?

Está palpitando -le decía Petra a veces.

Les enseñaban a “sentirse el

útero”, para descubrir su energía creadora femenina basada en la energía de la

luna, que según ellas era la causa última y primordial de la vida en el mundo.

Y que por eso a las mujeres había que tratarlas como diosas. Y que Heliodoro

tenía que verla y tratarla como una diosa.

Sin embargo, Heliodoro quería

meterle el pene. Aprovechó ella para culpar a los hombres de no ser cautos en

el uso del preservativo, como si sólo fuera responsabilidad de ellos y

solamente ellos propagasen enfermedades venéreas. También le hizo leer

artículos de mujeres que decían que los hombres penetran a las mujeres para

liberarse de sus frustraciones y que esas malas energías permanecen en las vaginas

durante años, y que perjudican gravemente a la salud anímica de las mujeres.

Por eso convenía no dejarse penetrar, aunque ella se dejó desde el primer día,

pero de manera tan controlada y casta que Heliodoro se preguntaba si el coito

estaba siendo rentable en cuanto a tiempo y esfuerzo invertidos. No había posturas,

ni apenas incentivos eróticos, incluso ella le prohibió referirse a ciertas

partes del cuerpo con palabras comunes y soeces, sino en términos de yoga, sacados

del sánscrito: él tenía que adorar su sagrado “yoni” y ser muy cuidadoso con su

“lingam”.

Pero aún había más de esta

curiosa persona que merecería redactar un libro para ella sola, que eran las

terapias alternativas. Ella, que se decía a sí misma ser una “bruja”- idealizando

a las brujas, que este género de mujeres les sirven de emblema y para ser

temidas por los hombres-, por elaborar potingues -con la misma información que

don Quijote al hacer el bálsamo de Fierabrás-, hacía “preparados” de homeopatía,

es decir, agua en cuentagotas. Le dio a Heliodoro uno de esos cuentagotas para

echarse una dosis bajo la lengua tres veces al día. Le preguntó para qué era y

ella le dijo que para algo así como superar las secuelas de las relaciones

amorosas anteriores, pues se le notaba afectado por esos traumas. No iba

desencaminada, incluso el amable gesto de ella le hizo a Heliodoro tomar el

brebaje bastantes veces, por deferencia a ella, pero realmente hace falta algo

más que una milésima de gramo de muro de Berlín disuelto en agua con algo de

brandy -pues descubrió que ésa era la fórmula- para curarse un problema psicológico.

Cuando a las pocas semanas

aquella mujer le dejó caer a Heliodoro que por qué no se iban a vivir a su

pueblo de Segovia, que ella se trasladaría a otro organismo público donde se

podía trabajar a distancia, y que él podría pedir el traslado a otro instituto

de enseñanza secundaria, él se vio obligado a decirle que la relación que

contemplaba con ella era de amistad, que no podía embarcarse en nada más serio.

Aquello hizo revolverse a Petra como una víbora. Más aún cuando le dijo

Heliodoro que si no había pensado que tal vez quería ser madre, con tanta

adoración al útero, lo que seguramente deseaban todas las petardas de la secta

esa (esto no lo dijo).

En el epílogo, momentos antes de que

ella lo despidiese, le dejó un mensaje grabado de orgullo herido que fuera de

su mundo de ideología femenina era un completo chiste. Decía, entre otras cosas,

muy ofendida:

-¡Tío, no sabes lo que has hecho!

¡Me has penetrado! ¡Me has dejado todas tus malas energías…! Etc.

Cuando Heliodoro se lo contó a

Juan Estacas, éste se partió de risa y comentó que él también podría sentirse

ofendido y exclamar:

-¡Tía, y tú me has “encalcetinado”!

Juan y nuestro personaje, en sus

rutas ciclistas de fin de semana a San Martín de la Vega, Ciempozuelos y

Aranjuez, solteros, libres y tenazmente masculinos los dos, no dejaban de

reírse de este tipo de mujeres y de sus creencias. Era tan fácil como

trasladarlo todo al lado opuesto para ver la inconmensurable ridiculez: cómo sentirse más hombres, adorar el escroto,

sentírselo palpitar, piedras mágicas masculinas, lugares de energía masculina del planeta

Tierra, sentirse dioses masculinos, adorar el pene como principio creador, hombres danzando en una secta tocándose el miembro, etc.

Heliodoro se llevó una curiosa

experiencia y Petra, pese a renegar, seguramente el grato dulce que es un

amante ocasional, un ave de paso, pues son pocas las aves que se dejan coger.

La recordaría en sus memorias

como la Loca del Útero, sin ser capaz de catalogarla en sus arquetipos

mitológicos, pues no era, ni de lejos, maga ni bruja, como pretendía ser. Aunque un hecho que le dejó inquieto fue que, en la única vez que Petra Cardo subió a casa de Heliodoro, la gata Lira bufó como nunca lo había hecho, con extraña fiereza, hasta escupir algún esputo desde su pequeña garganta.

***

Sin embargo, tras aquello, a

Heliodoro Peces le tocó pasar una larga carestía de mujeres. Era preferible,

claro está, estar solo que mal acompañado, e incluso era bueno para aquellas

mujeres que, como Petra, como Teresa, como casi todas, se engañaban con él. La

amarga soledad de nuestro amigo era algo bueno y conveniente para la sociedad,

igual que si una oruga procesionaria se cae de un pino y se queda sin comer.

Había oído en un vídeo de Jesús

G. Maestro que la cobardía era incompatible con el amor. Los cobardes suelen

ser malos amantes, según el reputado cervantista. Hizo memoria y trató de

recordar cuándo fue la última vez que fue valiente: una fue saliendo del

colegio, agarrando a un chico algo cabreado con otros, a los que les dijo

“¡Corred, no me esperéis!”, pero al fingir la heroicidad y reírse, el otro se rio

también y fue una pantomima. Otra vez fue un desafío verbal con un hombre algo

más mayor que él jugando a las cartas en la universidad, que le trataba con

evidente desprecio y haciendo mofa. Otra vez fue en un viaje en autobús en un

país de Europa del este, cuando un borracho con cicatrices de navajas en los

brazos le instó a levantarse varias veces, porque no había sitios libres y

quería sentarse pidiéndoselo al español delgaducho que era Heliodoro, pero éste

bramó en su lengua eslava: “¡No me voy a levantar, no quiero!”, en aquella

época en la que dedicaba esfuerzos a aprender idiomas. Fue curioso que el

viajero sentado a su lado luego le preguntara si era israelí. No supo si contar

también las confrontaciones con el vecino dominicano de abajo cuando ponía la música

alta, que alguna vez hizo aspavientos de golpearlo, porque acababa llamando a

la policía en vez de solucionarlo sin ayuda.

Pero era cierto que huía siempre

de los peligros y de los problemas. Le habían marcado mucho unos libros que

leyó de joven, de un autor inglés llamado George MacDonald Fraser: la famosa

serie de novelas de Harry Flashman, donde el protagonista, un cobarde, sobrevivía

en todas las guerras de la Inglaterra victoriana gracias principalmente a ser

eso, un cobarde. Aquellos libros estarán prohibidos hoy en día (o simplemente

las editoriales dejan de imprimirlos) seguramente por el delicado tema de la

perspectiva de género, pues el personaje es un donjuán que suele aprovechar

todas las oportunidades que se le brindan, aunque a veces el burlado sea él.

Todo un modelo para el postadolescente falto de experiencia que era Heliodoro

cuando los leyó, los trece volúmenes.

La cobardía, que puede verse

también como prudencia según qué ocasiones, le había llevado a no moverse de su

casa, no haber dejado ningún trabajo salvo cuando tuvo garantizado otro, no haberse

metido en ninguna pelea incluso habiendo sido insultado y, por supuesto, no

comprometerse en las relaciones más allá de lo mínimo necesario. No conviviría

con nadie ya, después de aquellos años con la chica polaca. Perdió esa rubia

preciosa por demorar y demorar compromisos y el potencial embarazo. Podría

haber habido un pequeño Helidoro o su versión hembra por el mundo, pero también

un divorcio, una custodia compartida o sin compartir, un piso en manos de esa

polaca que seguiría pagando él mientras ella estuviera con otro, etc. Se

alegraba de tener únicamente a la gata Lira, de la libertad que le había

otorgado la cobardía, de poder arruinarse solo, en su tumba de plomo en la que

respirar y deglutir toxicidad, la suya propia, de su sangre intoxicada por la

flecha de plomo de Cupido, sin sufrir otro tipo de envenenamiento propiciado

por una enemiga metida en casa, o él en casa de ella.

En esa larga época de carestía

conoció puntualmente a otra mujer. La conversación en la aplicación de citas

fue bastante amable y respetuosa. Ayudó la poca distancia a la que se

encontraban: ella vivía en San Fermín, que era el barrio de al lado. Enseguida

descubrió Heliodoro rasgos de ella que no le gustaron: un trabajo de asesoría

en una empresa de seguros, que sonaba bien, pero que realmente era una especie

de teleoperadora. También tenía hecha la carrera de Derecho, que no sirve para

nada. Era manchega, de Ciudad Real, y a través de ese dato concordaron otros

propios del mundo rural, como la devoción religiosa, la costumbre de tales

ritos, como no comer carne en Semana Santa y, lo más curioso, querer ocultarlo

y mentir para que no se supiera. También mentía en el tipo de relación que

buscaba, pues pronto dejó entrever gran inquietud por la fidelidad. Arrastraba

desde hacía ocho años el rencor hacia su exmarido (quien se separó de ella unas

pocas semanas después de casarse), que la dejó por otra en un viaje de trabajo

a EEUU. Hubo que vender la casa que acababan de comprarse y tuvo esta mujer que

vivir en casa de su madre allí, en el barrio de San Fermín. Que viviera con su madre era un punto incompatible con lo que buscaba Heliodoro, aunque mejor eso a que tuviera hijos.

Físicamente, esta mujer era de

tamaño grande, frisando la obesidad, bastante avejentada respecto a las fotos

de la aplicación. Era todo un fraude en ese aspecto: las fotos se las hacía

desde arriba, como hacen muchas, en escorzo para que se vea la cara, si acaso

el busto, pero no el resto del cuerpo. Además, con mucho maquillaje y gestos faciales

forzados y antinaturales, con cierto atractivo, pero que para nada eran propios

de esa mujer en persona. Heliodoro se atrevió a decírselo:

- No eres como en las fotos.

- Tú tampoco -respondió ella,

vengativa.

Esta mujer, además, al abrir la

boca dejaba ver que tenía un trozo de diente incisivo fuertemente amarillo,

razón por la cual Juan Estacas y él se refirieron a ella como Dientepocho.

De manera que, Heliodoro, viendo

esa falta de sinceridad en muchos aspectos, se confeccionó un plan.

- ¿Por qué te quieres liar con la

Dientepocho? Yo sólo me liaría con tías buenas y que realmente merecieran la

pena.

- Porque tiene unas tetas

descomunales, nada más. Quiero verle las tetas – fue la respuesta de Heliodoro

Peces.

Así fue. La invitó a cenar en su

casa y ella accedió. Apenas preparó nada elaborado: un par de tortillas y

embutido. La condujo a la cama y Heliodoro se desnudó primero, en vez de desnudarla

a ella con caricias, porque vio que realmente era un cuerpo pesado, con el

botón del vaquero semihundido en su tripa, y prefirió que se desvistiese ella.

Tuvo que enfocar su atención en los grandes pechos para no ver el resto de

carne fofa desparramada, ni el asombroso matorral peludo del pubis.

Al fin pudo hundir su cara en sus

senos, grandes como pelotas de balonmano; gran momento de placer en el que se

abandonó con los ojos cerrados, ajeno a todo.

- Qué hijo puta, je, je -comentó

ella ante el acto de él.

Después de esa cita, no hubo

ninguna más. Heliodoro había conseguido su objetivo, un objetivo ignominioso,

porque ese “qué hijo puta, je-je” pueblerino de ella le sentó a él como una

degradación, como si el humillado realmente fuera él, puesto que en esa

simpleza de ella estaba el único gesto sincero en su falsedad: sabía claramente

que lo único que él quería era gozar de sus tetas.

Fue un mazazo más fuerte de lo

esperado para Heliodoro. De nuevo había estado con una mujer que no le gustaba

por un disfrute esporádico. De nuevo se había degradado ante otra persona. Él

tenía, aunque no lo quisiera ver, un cuerpo bastante bonito, de corredor, de

ciclista o incluso de escalador; una mente sobradamente cultivada de historia y

literatura; una personalidad que, aunque pareciera innoble y reprobable, albergaba

altos valores como la sinceridad. Por muy necesaria que fuera la prevaricación

y la ocultación de las debilidades, Heliodoro era incapaz de manejarlas y se

mostraba con franqueza. A sus dudas, necesidades, deseos, sensibilidad y

melancolía, en un momento de entrega corporal y afectiva, una mujer podía decir

de él “qué hijo puta, je-je”.

Decidió no caer de nuevo en manos

de mujeres simples, falsas y rencorosas y desinstaló las dos aplicaciones de

citas que tenía en el móvil.

Larga se le hacía a Heliodoro la

espera de nueva compañía. Llegó a echar de menos a Petra Cardo, incluso se

arrepintió de muchas de sus consideraciones sobre ella. Su cuerpo era

tremendamente suave, aunque casi no lo recordaba ya. Prefería entonces mil

veces sus pequeños pechos delicados y perfectos a los gigantescos senos de

Piñopocho. Veía con ternura todas esas locuras de ella sobre el útero y la Luna.

¡Ojalá hubiera podido entenderse más con ella! Pero tampoco habría durado mucho

esa relación, pues la maldición de Heliodoro consistía en que la satisfacción

le pedía más satisfacción, siendo que estando comprometido deseaba a las mujeres

igual o más que si estuviera soltero. Gran tragedia era ésa.

Escuchó a una mujer de un vídeo

de YouTube, una especie de psicóloga, que lo que nos distingue de los animales y

de los niños es el desarrollo del córtex prefrontal del cerebro, y que es lo que

nos hace ser “seres superiores”. Llamaba ser seres superiores a los que no le

quitan la comida a otro del plato cuando tienen hambre y, por tanto, los que no

engañan a sus parejas. ¿Qué quería decir eso, que parecía tener todo el sentido?

Que un ser superior reprime sus necesidades y deseos para favorecer la

convivencia.

Pero Heliodoro se perdía en sus

laberintos. ¿Cuánto hay de artificial en los valores morales impuestos en

nuestra sociedad? ¿Cuánto hay de obsoleto? ¿Por qué ha de ser malo reprimir lo

que nos pide el cuerpo y, tal vez, también la razón? Uno puede contenerse las

ganas de orinar, por ejemplo, durante un rato, pero tendrá que aliviarse lo

antes posible aunque sea en un lugar prohibido. Y ¿cuánto hay de falaz y de

ineficaz en esos valores aplicados a todo? Por ejemplo, está mal quitarle la

comida a otro del plato, pero no está mal la economía capitalista donde unos se

hinchan de dinero y otros se empobrecen.

Siempre los demagogos y las

frases bonitas. Es fácil decir algo que suene convincente y que lo engullan las

masas. Pero el cerebro particular de Heliodoro, el hombre impar, el individuo

fuera de todo gremio de individuos, no tragaba esas pellas de pienso de pollos.

Él estaba solo, sin ninguna luz

ni guía salvo, como diría San Juan de la Cruz, la que en su corazón ardía. No

podía creerse el conocimiento desarrollado por ningún otro ser. Sólo él podía fabricarse

su alimento, como una planta con la fotosíntesis, procesando poco a poco cada molécula,

descomponiéndola y recolocándola para aportar con ella una pequeña pieza a su

desarrollo.

***

7

El verano expiraba, pero sólo en

acortarse los días, no en el tórrido calor de Madrid. Las vacaciones se habían

ido sin dejar rastro. Muchas cosas habían pasado, pero ninguna significativa,

ninguna que aportase un hito digno de mirar atrás en la vida de Heliodoro. ¿Qué

encontraba si miraba atrás en los últimos tres o cuatro meses? Hizo acopio de

los vagos y difusos recuerdos que le costaba recuperar, por su memoria

selectiva, o más bien de pez, haciendo alusión a los múltiples sentidos de su

apellido.

Mirar atrás no es tan malo como

piensan. Es echar un ancla en medio del vaivén para saber uno dónde está y

poner un poco en orden las cosas. Mirar el pasado es reafirmar el presente. De

modo que esa mañana, o mediodía, del lunes 29 de agosto de 2022, Heliodoro

Peces Burgos se preparó un café con hielo y un chorrito de anís, bajó las

persianas casi del todo, encendió el ventilador de techo y se dispuso a repasar

sus notas del cuaderno verde que le regalaron los alumnos del primer instituto.

Estaba desnudo y con los cascos antirruido puestos, aislado. Veía algo

simbólico al estar así: él habitaba desnudo, como un alma pura, una casa, su

pequeño piso, su lóbrega vivienda social que era su cuerpo. Y estaba el alma

aislada, sorda, pero sorda voluntariamente para no oír nada, porque afuera no

hay nada, y del mismo modo convenía tener las persianas bajadas, para no ver el

mundo vacío y gris, por mucho que necesitase mirar al exterior y nutrirse de

paisajes.

Miraba atrás y adentro, como si

inspirase. Debería hacer más a menudo ese ejercicio. Cerrar los ojos, dejando

que se cerraran pesadamente los párpados, respirando despacio, pero no quedándose

en la inactividad meditativa tan celebrada por los terapeutas, sino

entreabriendo los ojos de tanto en cuanto mientras cogía el bolígrafo y trazaba

en el papel los pensamientos, pensamientos mecidos blandamente por el viento

pero sin que desplazasen la nave anclada.

Apareció en primer lugar la

urraca, símbolo de culpa y de dolor, muy mitigados, pero que se negaba a

olvidar, ni a transformar, porque le aportaba algo esencial. Había sido en

junio, con un calor más sofocante que nunca. Volvía un día de hacer la compra,

con su viejo carro Rolser, y abrió la puerta de la valla que cercaba sus

bloques de viviendas. Por dentro, al pie del zócalo de cemento de la valla,

había un polluelo con un gran pico, grandes patas, respirando con pesadez y los

ojos entornados. Heliodoro, que siempre había tenido debilidad por los

animales, sobre todo por los pájaros, lo cogió inmediatamente. Sin duda se

había caído o arrojado del nido por el calor, o tal vez porque su madre había

muerto. Había bastantes urracas y palomas muertas por la calle. En lo alto del

olmo junto a la valla se veía el nido, pero, aunque lo vigiló atentamente los

siguientes días, nunca vio a ninguna urraca adulta transitando allí.

En casa, la gata Lira olfateó a

la urraca con mucha curiosidad, sin dañarla. Enseguida notó que para Heliodoro

era un ser muy importante. En algún momento en que dejó al pájaro en la encimera

y la gata, sin contenerse, le dio un golpe con la pata en la cabecita,

Heliodoro le soltó inmediatamente un azote. Pero nunca dejó a ave y felina

juntas sin vigilancia.

Qué maravilla de ave, de tan fea

que era. Las patas eran enormes, más que el cuerpo. Estaban hechas, debía ser,

para poder agarrarse desde muy joven y no caer del árbol, aunque habían

fallado. Y el pico también era muy grande. En cuanto cogió confianza, sabiendo

la inteligente avecilla que su madre era entonces aquel gigante barbudo, abría

la boca pidiendo comida desesperadamente, con un chillido enternecedor.

Heliodoro preparó como nido una vieja riñonera forrada con trapos por dentro,

para recoger las frecuentes deposiciones semilíquidas de la urraquita. La

riñonera, además, le permitía atársela a la cintura y así poder ir con ella a

todas partes, incluso en bicicleta, dejando la cremallera entreabierta para que

pudiera respirar. Compró gusanos de pesca, tenebrios y lombrices, que le daba

mojados primero en agua, con los dedos o con unas pinzas. Era muy voraz y

crecía rápidamente día tras día. Sin embargo, ya fuese por la primera caída del

árbol o por las varias veces que se cayó de la encimera o de la mesa de la sala

de profesores, una pata le temblaba y se le abría hacia afuera.

Para él, encontrar un pájaro

caído al que criar no era un hecho baladí. Era una ilusión hecha realidad. Las

aves son el símbolo de las ilusiones en la poesía tradicional, por su

dificultad de atrapar y habitar en lo alto. Tener un ave en las manos es algo totalmente

inusitado, infrecuente, casi contrario a las leyes de la naturaleza. Porque ese

encuentro entre hombre y naturaleza va más allá de sus leyes y las transgrede,

aunque sea posible. Igual que un eclipse que es posible y no es lo normal: el

Sol y la Luna no están hechos para estar juntos, ni mucho menos encajar

perfectamente el contorno de uno sobre otro. Y, sin embargo, ocurre.

Heliodoro recordaba haber

sostenido en sus manos la urraquita, al principio casi sin plumaje. El suave

vientre cálido de piel desnuda, de pollito, agavillado en sus manos le

catapultaba de felicidad. Como el poema de José Hierro: “Aquel que ha sentido

una vez en sus manos temblar la alegría no podrá morir nunca”. No era de

extrañar que en las estelas romanas se representara al difunto con un ave en

las manos, cosa que venía de más atrás, como la Dama de Baza con un pichón. No

era simplemente para simbolizar el alma a punto de partir, en forma de ave o de

mariposa (ψυχή), sino además,

para Heliodoro, un momento de felicidad eterna que trasciende la finitud. Tener

un ave salvaje y poder cuidarla era un canto a la vida. Un canto de vida y

esperanza, como diría Rubén Darío.

Por entonces, se había

reconciliado clandestinamente con Teresa, que se mostró entusiasmada con la

urraca y colaboró en la crianza. El clímax fue cuando un fin de semana se

fueron a un camping con la pequeña, que saltaba felizmente por el suelo junto a

la tienda y durmió con ellos, en su riñonera, junto a la cabeza de Teresa. Por

la mañana, tras haber pasado una mala noche por el frío, impredecible por el

calor del día, de sus ojillos cerrados y tranquila pero rápida respiración del

sueño, la urraquita despertó, como era frecuente, chillando y abriendo el pico

y agitando las alas, en una celebración de vida y de alegría. Y Teresa, con

humor, con la cara sobre ella, la imitó diciendo:

-¡Qué fríooooooooo!

Heliodoro rio, y se dio cuenta,

en el momento en que repasaba sus recuerdos, que aquello fue un momento feliz y

que había valido la pena vivirlo.

Pero la tristeza siempre era más

grande y teñía de melancolía todo. La urraca seguía con la pata mal, aunque sin

mitigar su voracidad y su vigor, y aquello, añadido a las dificultades de

llevarla al trabajo y de tenerla en casa con la gata, llevaron a Heliodoro a

considerar donarla a una famosa protectora de aves, donde la curarían y la

dejarían en libertad. Al fin y al cabo, ser libre debía ser el destino de toda

ave nacida libre, aunque el cariño mutuo que había entre el ave y él hacía

dudarlo. Había releído con Teresa un libro de Miguel Delibes, Tres pájaros

de cuenta, donde el escritor y sus hijos planificaron la elección de una

grajilla criada por ellos de volver con los suyos o quedarse con los humanos, y

ella eligió quedarse con los humanos. Pero Heliodoro no estuvo muy inspirado

para hacer lo correcto.

Cuando llegó a Majadahonda y

extrajo tiernamente a la urraquita de la riñonera, en el mostrador de la

asociación protectora, un hombre frío y con la cabeza rapada le dio un papel

para rellenar. Helidoro estaba cambiando un pájaro vivo, fuerte y sano excepto

por lo de la pata, un símbolo de sus ilusiones y una experiencia inolvidable,

por un papel. Un papel que decía que había donado una urraca. Un papel. Y el

hombre sacó un caja de cartón a la le practicó dos pequeños agujeros. Heliodoro

no comprendió muy bien por qué estaba metiendo él mismo a la urraca en la caja,

que chillaba extrañada. El hombre frío y calvo cerró la caja inmediatamente, la

precintó y la dejó en un carro con estantes que había detrás.

De pronto, Heliodoro sintió un

pinchazo alarmante de pena.

-¿No me puedo despedir de ella?

-Es mejor que no -dijo el

hombre-. Por favor, haga el favor de retirarse, que hay más gente esperando -e,

intentando decir algo más amable, dijo, de manera forzada: -Gracias.

A los pocos días, la reputada

asociación que se jactaba de tener cinco veterinarios, convino en dar eutanasia

(matar ahogando con alcohol) a la urraca de Heliodoro, alegando que la fractura

de la pata era incurable.

Heliodoro nunca se lo perdonó, ni

a la asociación, que en la vida real bien pudiera ser GREFA, ni a él mismo.

Tenía que haber roto el papel delante de ellos, tenía que haberle arrebatado la

caja a aquel ser inhumano, romperla y sacar de ahí a su querida ave y reponerla

en su nidito riñonera. Pero no fue así.

No fue el único pájaro que

Heliodoro mató pretendiendo ayudar. Ya había pasado antes con un mirlo al que

le dio una pasta para aves insectívoras que no tenía buena pinta, con unos

gorriones chillones a los que dio trozos de clara de huevo cocido sin saber que

no podían digerirla y algún otro más. Pero ese mismo verano, viajando por

Cantabria con Teresa, en un contexto largo de explicar en el que no nos

demoraremos aquí, apareció en la carretera una bonita ave parda y moteada, un

zorzal ermitaño, que Heliodoro mató también indirectamente. Tenían prisa y

debían seguir el viaje en coche. Podía haberla quitado de la carretera y

dejarla en algún espacio verde cercano. Pero Helidoro, codicioso de hacerse

cargo de las aves caídas, decidió llevársela, haciendo responsable a Teresa de

sostenerla porque él tenía que conducir. Y el zorzal, metido en un coche, con

gente que al principio era amable pero ahora se la llevaban, empezó a asustarse

y a agitarse. Heliodoro le dijo a Teresa que lo metiese en una caja vacía de

galletas. El ave no controlaba su postura ni su respiración. Defecaba a chorros

líquido transparente con alguna mancha morada. La pobre Teresa contempló, ante

sus ojos, sosteniendo la maldita caja entre sus manos, al bonito pájaro pardo

lanzar un jadeo agónico de dolor, y perder así la vida. Había muerto de miedo,

un miedo atroz, capaz de causar la parada cardiorrespiratoria. Teresa lo

mantuvo muerto en sus manos, aún caliente, sollozando de culpa también.

Lo enterraron en el lugar al que

iban, Ramales de la Victoria, que debió llamarse de la Derrota en ese momento.

Qué nota tan triste afeó ese día, en el que la visita a formidables cuevas no

atenuó la pena ni la culpa. ¿Por qué Heliodoro tuvo que coger ese zorzal, en

medio de un viaje, sin tener allí medios para alimentarlo? ¿Cuándo aprendería a

tomar las decisiones correctas?

Por eso no olvidaba la muerte de

los pájaros, por ser lecciones de vida y por constituir intensas marcas en sus

sentimientos, en la memoria más sólida, la que se graba con las emociones.

Aunque ese lunes de finales de agosto, con tantas cosas y tan poco memorables

casi todas, hasta la muerte de sus pájaros se le estaban olvidando.

Tras la reflexión sobre las aves,

rememorada en primer lugar pues ese puesto ocupaba en su jerarquía, pensó en

mujeres. Ya hemos visto que ha aparecido de nuevo Teresa López de Haro,

constante en todas estas historias inventadas por mi amigo, incluso cuando

dedicó un capítulo a pretender borrarla de la vida de Heliodoro, “Delenda

Carthago est”. Como compilador de toda esta secuencia de relatos incoherentes,

por no tener ninguno un final claro, anticipo que me quedaré a medias de explicar

cómo sucedió el encuentro y cómo terminó una vez más, pues en las referidas

fechas de agosto, tiempo interno de la narración, me dejó indicado el autor que

el personaje estaba otra vez soltero.

Había materializado relaciones

con Petra Cardo y con Dientepocho, manteniendo el trémulo arrepentimiento de

haber perdido la primera, que cumplía con el requisito de la atracción

irracional y la conexión física, o química, o ambas cosas, con sus besos

tiernos y su delicado cuerpo suave. Podía haber intentado entenderse con ella

un poco más. Pero eso ya era agua pasada y, como además ella sabía lo que

pensaba Heliodoro acerca de sus creencias, no había reconciliación posible.

Por entonces, apareció, o

reapareció, una mujer que merece una breve mención aunque no sucediera

absolutamente nada con ella. Simplemente, al igual que Luz, a Heliodoro le

abrió los ojos para reconocer su posición en la realidad del mundo.

Se trataba de una administrativa

en su habitual centro de salud, a la que tenía que ver a través del cristal del

mostrador de pedir cita. Ya la conocía de antes, al menos de vista, mediante la

obligada relación puramente formal entre administración y pacientes. Pero ella

le miraba con simpatía, diciendo, únicamente con los ojos, que se acordaba de

él cada vez que iba y que se alegraba de verle.

Ocurrió que tuvo que ir varias

veces bastante seguidas para unos análisis, los resultados de los análisis,

luego hablar de nuevo con la doctora tras la cita con el digestivo y,

finalmente, ir a que le vieran un bulto en el abdomen, que parecía una hernia.

En una de ellas, al haber poca gente, la mujer rompió los moldes formales y le

preguntó cómo estaba, si vivía por allí (que era innecesario saber por él, ya

que tenía sus datos), en qué trabajaba y qué tal el trabajo… Sus compañeras del

despacho, más mayores que ella y nada agraciadas, miraban de soslayo mientras

atendían a otros pacientes.

Ese mismo día, cuando Heliodoro

salía de la consulta médica, de camino a la puerta de cristales de apertura automática,

miró hacia atrás y le mandó un saludo. Ella estaba atendiendo a alguien, pero

respondió al saludo. Entonces, mientras Heliodoro desataba felizmente los

candados de la bicicleta, atada en los barrotes de la puerta exterior, ya casi

yéndose, sintió abrirse las puertas automáticas y apareció de pronto ella

diciendo:

-¿Tienes Instagram?

Y así comenzó el contacto, desafortunadamente

nada físico, con la curiosa Martina, a la que en esta historia, aunque sea

temporalmente, nos referiremos como la Sátira.

No era especialmente bella, salvo

por los ojos, unos ojos magnificados por largas y cuidadas pestañas, iluminados

con pericia, como los coloridos manuscritos medievales, por su mano experta en

maquillaje. Pero no sólo era cosmética, sino que había un bello resplandor

natural en aquellos ojos de iris pardos: había en ellos alegría de vivir. Por

lo demás, tenía cabellos ondulados negros, a veces con matices húmedos -quizá

por gomina-, su piel era blanca y sana, juvenil, pese a sus más de cuarenta

años. Un enigma era la mascarilla que casi siempre tenía que llevar puesta: a

ella le preocupaba la afirmación de una buena compañera del centro de salud,

una señora muy mayor y muy franca, que le dijo que “estaba más favorecida con

la mascarilla que sin ella”. ¡Qué golpe tuvo que suponerle aquello! Le preguntó

a Heliodoro, un día, si era verdad eso. No supo qué decir, y mintió